SAR(合成孔径雷达)是一种利用雷达波绘制地球表面地图的卫星图像。雷达发射电磁波,电磁波到达地面后会散射回传感器。根据散射波的特性,可以确定物体表面的类型以及传感器与物体之间的距离。

粗糙的表面(例如植被):后向散射波朝各个方向传播,导致弥散后向散射。

光滑的表面(例如水或道路):没有或很少有信号反向散射到传感器。

人造结构(例如建筑物):雷达波从表面反射两次,产生明亮清晰的后向散射。

具有多个表面层的物体(例如森林):由于物体内部层的多次散射,更高的反向散射信号返回到传感器,并且该物体在卫星图像中显得明亮。

SAR 发射电磁波;电磁波的方向称为极化。每个电磁波都由电场和磁场组成。水平极化表示为 H,垂直极化表示为 V。SAR 传感器使用四种常见的极化组合:

HH:传感器发送一个水平信号并接收一个水平信号。

VV:传感器发送垂直信号并接收垂直信号。

HV:传感器发送水平信号并接收垂直信号。

VH:传感器发送垂直信号并接收水平信号。

垂直极化用于探测高架物体,例如建筑物、波涛汹涌的大海或输电塔。水平极化更适合平坦和低洼的表面——河流、桥梁或电力线等。

SAR 图像的主要优点包括全天候成像、昼夜操作、高分辨率、能够穿透树叶和土壤、高重访率以及无太阳眩光。

在任何给定时间,地球上 60% 的区域都是阴天、黑暗或两者兼有。因此,光学卫星无法持续对重要的关注区域进行成像。相比之下,SAR可以穿透云层、烟雾、雾气和其他阻碍光学成像效果的大气条件生成图像。这使得 SAR 对于经常出现云层覆盖的关键应用特别有价值,例如洪水、野火或龙卷风时的紧急响应。

由于SAR依靠的是自身的微波照明而非阳光,因此它能够在白天或夜晚获取图像。这一特性增强了其在持续监测和监视方面的实用性,尤其是在国防和安全等应用中。

现代 SAR 系统可以实现高空间分辨率,从而能够检测和识别地球表面的小物体和特征。例如,SAR 图像的 25 厘米分辨率可以精确识别:

建筑物、道路和桥梁等小型结构

汽车或船等车辆

植被细节,如单棵树、农作物、森林边界和田野纹理

斜坡、山脊和山谷等地形的变化

电力线、管道和通讯塔等基础设施元素

城市特征,包括屋顶、停车场和街道

间接影响河流、湖泊和池塘等水体

当雷达波遇到树叶时,由于波长较长,它们可以在一定程度上穿透树冠,从而使 SAR 系统能够捕获有关底层地形或被植被遮挡的物体的信息。这种穿透能力使 SAR 能够“看透”植被覆盖并生成显示树冠下特征(如地面地形、结构或地形变化)的图像。

同样,SAR 能否穿透土壤取决于土壤成分和水分含量。干燥土壤对雷达波的穿透性更强,因此能够更深地穿透并成像地下特征。另一方面,潮湿或湿润的土壤可以吸收更多的雷达能量,限制了穿透深度。通过分析从土壤不同层反射的雷达信号,SAR 可以提供有关土壤水分含量、地下结构和地质特征的宝贵信息。

与光学卫星一样,SAR 卫星可以每天或每周多次重访同一区域,为持续监视和监测提供连续的数据流。这种能力(称为时间分辨率)对于检测随时间的变化和跟踪动态现象(例如城市扩张或环境恶化)以及军事目标监视至关重要。

在光学卫星和航空图像中,太阳反光是指太阳光从水面、金属屋顶或其他表面反射到卫星传感器上。它会产生明亮的光条纹,这通常会导致无法看到下面的特征。相比之下, SAR完全不受太阳反光的影响。

不幸的是,SAR 图像也有局限性。这些局限性包括解读复杂、对表面特性敏感、穿透深度有限、需要事先了解目标以及颜色信息。

由于其独特的外观和特征,SAR 图像的处理和解释可能具有挑战性。图像包括称为斑点的噪声以及与表面特征的复杂相互作用。通常需要专业知识和软件才能进行准确的分析和解释。

表面粗糙度、湿度和成分的变化会显著影响 SAR 图像的外观。在地形不均匀或表面条件多样的地区,这些因素可能会给图像分析带来挑战。

尽管 SAR 信号能够穿透云层和植被,但它对岩石或混凝土等致密材料的穿透深度有限。理论上,SAR 卫星可以穿透不含水分的材料,但这种情况在自然界中相当罕见。

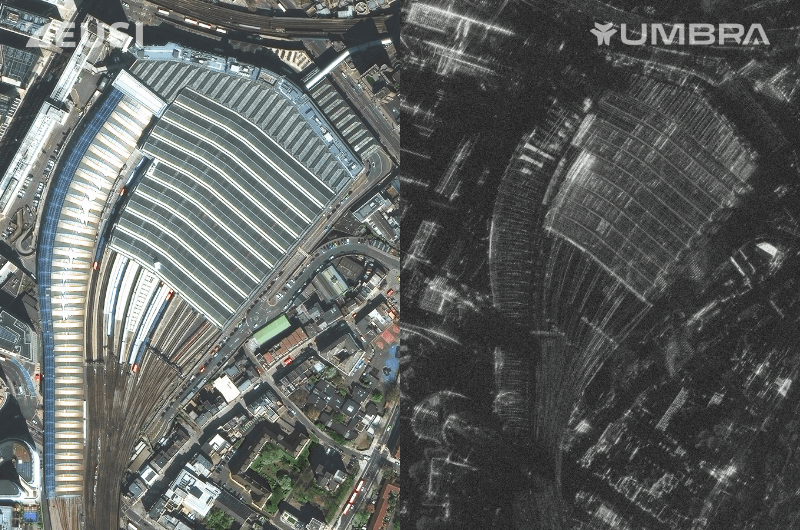

SAR 图像并不直接描绘物体或场景的视觉效果。因此,您需要事先了解所观察的事物。例如,您将能够识别出某物是人造结构;但是,如果不了解背景,识别出它是哪种人造结构可能具有挑战性。

SAR 图像不提供颜色信息- 它 始终是灰度的,因此不适合需要详细颜色区分的应用。SAR图像中的信息不是基于颜色,而是基于信号的幅度和相位。

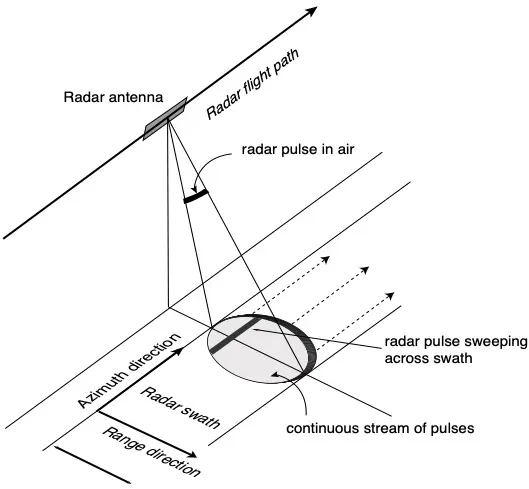

合成孔径雷达 (SAR) 是一种从分辨率受限的雷达系统中生成高分辨率图像的技术。它要求雷达沿直线移动,要么在飞机上,要么像 NISAR 一样在太空中绕轨道运行。

任何成像雷达的基本原理都是向表面发射电磁信号(以光速传播),并记录反射/回声(或“反向散射”)的信号量及其时间延迟。由此产生的雷达图像是根据返回信号的强度和时间延迟建立的,这主要取决于被观察表面的粗糙度和导电特性及其与轨道雷达的距离。

遥感雷达用于观测地球表面的波长是微波,通常在几厘米到几十厘米的范围内。由于雷达信号在传播过程中会以相当于波束宽度(波长/天线尺寸)的速率损失能量,因此当它到达地面时,波束会急剧扩散。例如,如果信号波长为 10 厘米,天线直径为 10 米,则波束宽度为 1/100 弧度(0.6 度)。从 1,000 公里的高度看,地面上产生的波束宽度会变得非常大,达到 10 公里,产生的图像分辨率不足以满足大多数应用的需求。SAR 可以解决这一难题,因为它可以大大提高分辨率。

SAR 技术利用雷达在轨道上移动的事实,将飞行方向上的 10 米长物理天线合成为 10 公里长的虚拟天线。当雷达沿其路径移动时,它会扫描天线在地面上的覆盖范围,同时连续发射脉冲(时间间隔短的信号脉冲)并接收返回脉冲的回波。

雷达会多次对“扫描带”路径上的地面每个点进行成像。当雷达从头顶飞过时,特定点与雷达之间的距离会不断且可预测地发生变化。这种距离变化被精确编码在接收脉冲的相位(与原始波长相比的波长对齐)中,作为“相位历史”。通过补偿记录到某个点的每个脉冲的相位历史,可以通过计算机处理聚焦信号 - 创建“合成孔径”而不是有限的实际孔径。然后可以将生成的图像分辨率提高到理论上天线直径的一半,或者继续上述示例,提高到 5 米。

这种 SAR 过程提高了“沿轨”或“方位”方向的分辨率,该方向对应于飞行方向。与航天器飞行路径成直角的是“跨轨”或“范围”方向,这是雷达实际面对的方向。在这里,天线的大小不是制约因素,而是发射脉冲的宽度决定了跨轨图像的分辨率。脉冲在其各个波形波峰和波谷的不同部分与表面元素相交,将脉冲回波反射回较小的部分。在从雷达到地面再返回的双向传输后,如果两个物体在地面上的距离超过脉冲宽度的一半,则可以区分它们。更宽的带宽信号会在范围内产生更精细的分辨率图像。

在大多数情况下,发射信号可以被认为是具有明确幅度(高度)和相位的单频正弦波(S 形)。SAR 处理提供复杂的图像:具有相关幅度和相位的像素。校准后,像素的幅度与表面的反射率成正比。相位与波在雷达和地面之间传播的距离、由于穿过大气层而产生的任何延迟以及表面反射带来的任何相位贡献成正比。

NISAR 航天器将搭载两台功能齐全的合成孔径雷达仪器:NASA 的 24 厘米波长 L 波段合成孔径雷达 (L-SAR) 和 ISRO 提供的 10 厘米波长 S 波段合成孔径雷达 (S-SAR)。NISAR 的扫描幅宽约为 240 公里,沿轨分辨率为 7 米,跨轨分辨率为 2-8 米(取决于模式)。

通过这种方式,SAR 突破了物理上太空分辨率的限制,能够提供比使用相同天线尺寸更高质量的图像和科学数据。

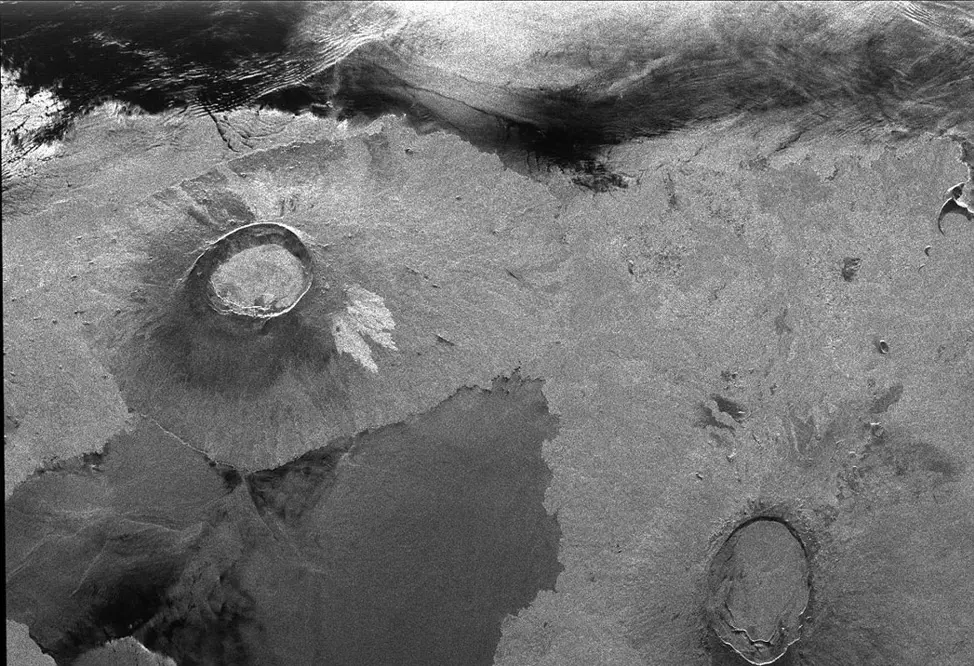

合成孔径雷达 (SAR) 图像的解读并不简单。原因包括非直观的侧视几何形状。以下是一些一般经验法则:

平静的水面和其他光滑表面的区域呈现黑色,因为雷达脉冲从航天器反射出去。

粗糙表面看起来更亮,因为它们会向各个方向反射雷达,更多的能量会散射回天线。粗糙表面潮湿时,散射光会更亮。

任何斜坡都会导致几何扭曲。更陡的角度会导致更极端的重叠,其中来自山顶或其他高大物体的信号“重叠”在其他信号之上,从而有效地产生缩短效果。山顶似乎总是向传感器倾斜。

停留点用明亮的像素值突出显示。发射和接收信号的极化的各种组合对信号的反向散射有很大影响。正确的极化选择有助于强调特定的地形特征。

在城市地区,确定轨道方向有时很困难。所有与飞行方向完全垂直的建筑物都会显示出非常明亮的回波。

接近雷达波长大小的表面变化会引起强烈的反向散射。如果波长为几厘米长,土块和树叶可能会产生明亮的反向散射。

波长较长的光更容易在巨石上散射,而不是在土块上,或者在树干上散射,而不是在树叶上。

当风吹起的水波大小接近入射雷达的波长时,它们会发生明亮的反向散射。

山丘和其他大规模表面变化往往在一侧显得明亮,而在另一侧显得暗淡。(显得明亮的一侧面向 SAR。)

由于建筑物、桥梁和其他人造物体的反射率和角度结构,这些目标往往表现为角反射器,用于校准 NISAR 仪器(见图),并在 SAR 图像中显示为亮点。特别强烈的响应(例如来自角反射器或 ASF 的接收天线)在处理后的 SAR 图像中看起来像一个明亮的十字。

除了其他用途外,SAR 图像还是应急响应、国防和情报、农业或城市规划等的宝贵工具。让我们 更详细地了解一下这些应用:

SAR 图像最有价值的用途之一是应急响应。自然灾害往往伴随着恶劣的天气条件,这就是 SAR 特别有用的原因。它可以穿透野火和火山爆发的烟雾,即使在云层覆盖下也能识别被淹没的区域,通过检测人造物体找到飞机坠毁的位置,或识别海洋中的漏油。

“有了雷达,我们就可以摆脱天气条件的束缚,从而灵活地运营并扩大卫星图像的访问范围。这使我们能够为客户提供更多卫星图像,例如自然灾害的紧急数据,”EUSI 地球观测支持专家 Nicole Enghuber 证实道。

在国防和情报领域,SAR 可用于持续监控军事目标和活动,例如机场、港口或车辆移动。由于其能够探测海上船只,因此它为 海上安全和边境监控提供了监视能力。 合成孔径雷达还可以 协助国防和情报组织进行任务规划、威胁评估或 决策过程。

SAR 图像可通过 对不同植被类型进行分类、显示土壤湿度信息或 检测与田间耕作、土壤耕作和作物收获相关的地表粗糙度差异来帮助监测农业活动。这些数据可以帮助农民创建农业地图并进行季节性监测、作物类型测绘、资源利用以及产量估计和预测。

一些应用利用了SAR 和光学图像的组合,例如Tipping and Cueing。这是一种用于检测海上船只的过程;首先,通过 SAR 传感器对该区域进行成像以确定船只的位置 - 然后,通过 VHR 光学图像对该位置进行成像以提供必要的详细信息。

其他应用包括城市规划和建筑、火山学或污染追踪。

使用合成孔径雷达图像时,您可能会遇到以下术语:

方位角是 SAR 图像的飞行方向。目标方位角是目标、北方和卫星方向之间的角度。它是确定SAR 图像中目标位置所需的基本信息之一:与距离和仰角一起,它有助于准确确定图像中目标的位置。此外,方位角的变化会影响目标的后向散射响应,从而影响 SAR 图像中特征的亮度和清晰度。

掠射角是地表与卫星之间的角度。它决定了收集的陡峭程度或浅度。通常,较高的掠射角可提供更高的图像对比度,但会减少对 AOI 的访问量。与掠射角相反的是离天底角 (ONA) –您可以轻松地将掠射角计算为90 °减去ONA。

斜距是指雷达天线与视线方向上地球表面某一点之间的距离。它是 SAR 成像中的一个重要概念,因为它会影响雷达信号与地形相互作用的几何形状;当雷达波束斜向地面传播时,不同斜距的物体会由于几何扭曲(如重叠,高大的物体向雷达倾斜,影响其在图像中的呈现)而在生成的图像中出现位移。较低的斜距意味着雷达波束更靠近地面,从而导致与地形的相互作用更直接、更垂直。

在合成孔径雷达图像中,理想的斜距取决于您的目标。例如,在船舶检测的情况下:

倾斜距离越短,掠射角越大,偏离天底角越小。传感器将接收来自波浪的漫反射和来自船只的清晰反射。

倾斜距离越长,掠射角越小,偏离天底角越大。传感器将不会接收到来自水的反向散射,或接收到的反向散射很少,而来自船只的反向散射则很清晰。这将产生更大的对比度,因此更合适。

SAR 图像中的观测数是指成像过程中发射和接收的雷达脉冲数。雷达系统发出的每个脉冲称为一次观测,当雷达传感器沿其轨道移动时,会使用多次观测从不同角度和位置收集数据。观测数会影响最终SAR图像的分辨率和质量。虽然单次观测通常会伴有斑点,但结合多次观测的数据可以提高图像的分辨率和细节。

B和代表雷达系统运行的特定频率和波长范围。 不同的波段在分辨率、穿透深度和对不同表面特征的灵敏度方面提供不同的功能。 例如,X 波段的波长通常约为 3 厘米,而 L 波段的波长约为 23 厘米。

X 波段是特定波长波段,工作频率在 8 至 12 GHz 之间,相应波长范围为 3.8 至 2.4 cm。采用 X 波段的 SAR 系统以其高分辨率能力而闻名,适用于军事和民用遥感应用。

我们的合作伙伴 Umbra 在 3 厘米 X 波段运行,这使得生成的图像的分辨率达到亚米级。

L波段工作在较高的频率。它能更好地穿透植被,受大气干扰的影响较小,因此特别适用于地形测绘和土地覆盖监测。

在双基地设置中,SAR 卫星以精确的队形成对飞行。一颗卫星发射信号,另一颗卫星测量反向散射能量。这样可以从不同角度捕获雷达信号,提供有关地面物体形状和特征的更详细信息。双基地能力对于诸如推导 3D 模型或识别移动物体的方向和速度等应用非常有用。

为了克服SAR 图像的局限性,分析师可以通过 将 SAR与其他数据源(例如光学图像、地面真实数据或 GIS层)相结合来获得更多见解。

虽然 SAR 图像可以透过云层,提供有关地表特征的宝贵信息,但光学图像可以提供更清晰的细节和颜色。然而,这并不意味着您必须在 SAR 和光学图像之间做出选择。它们不是非此即彼——它们是完美互补的,两者的结合将为您提供独特的可能性,让您在任何条件下都能以最高细节监控您感兴趣的区域。

最新推出的产品是 DoubleShot –同步收集 30 厘米 VHR 光学图像和 25 厘米 SAR 图像。它是如何工作的?EUSI 的收集团队会分析 Umbra(SAR)和 Maxar(光学)星座的轨道并匹配收集时间,这样您就可以在几分钟内收到在目标区域收集的光学和 SAR 图像。

SAR(合成孔径雷达,Synthetic Aperture Radar)是一种主动式微波遥感技术,具有全天候、全天时的工作能力,广泛应用于地球观测、军事侦察、灾害监测等领域。

合成孔径原理:通过雷达平台的运动,将多个小孔径天线接收的信号进行相干处理,合成一个等效的大孔径天线,从而提高方位向分辨率。

脉冲压缩技术:使用线性调频信号(Chirp信号),通过匹配滤波处理提高距离向分辨率。

全天候工作:不受云层、雾霾、光照条件影响

穿透能力:可穿透植被、干燥土壤等介质

极化方式:单极化、双极化、全极化等多种模式

干涉能力:InSAR技术可测量地表微小形变

地形测绘:生成数字高程模型(DEM)

灾害监测:地震、滑坡、洪水等灾害评估

海洋观测:海面风场、波浪、油污监测

军事侦察:目标识别与监视

农业监测:作物分类与长势评估

SAR和LiDAR都是重要的主动遥感技术,但它们在原理、性能和应用上存在显著差异。以下是两者的详细对比:

| 工作波段 | ||

| 信号类型 | ||

| 测量方式 | ||

| 天气影响 |

| 分辨率 | ||

| 穿透性 | ||

| 覆盖效率 | ||

| 三维信息 |

SAR更适合:

全天候监测(灾害应急响应)

大范围地表形变监测(InSAR)

军事侦察(隐蔽性强)

海洋环境监测(海面风场、波浪)

LiDAR更适合:

高精度数字高程模型(DEM)制作

城市三维建模

森林垂直结构测量

电力线巡检等基础设施监测

| 硬件成本 | ||

| 数据处理 | ||

| 平台要求 |

InSAR(Interferometric Synthetic Aperture Radar)是SAR技术的重要延伸,通过利用雷达信号的相位信息来提取地表三维形貌和微小形变信息。

干涉原理:

利用两幅或多幅SAR图像的相位差形成干涉图

相位差包含地形高程信息和地表形变信息

基本公式:Δφ = (4π/λ)·ΔR,其中λ为波长,ΔR为距离变化量

工作模式:

重复轨道干涉:同一雷达在不同时间对同一区域成像(最常用)

单航过干涉:同一平台使用两天线同时成像(如航天飞机SRTM任务)

差分干涉(DInSAR):消除地形相位后的形变测量

相干性:

时间相干性(两次成像间地表变化程度)

空间相干性(基线长度影响)

一般要求相干系数>0.3

基线估算:

垂直基线:影响高程测量灵敏度

临界基线:B⊥,crit = (λ·R·tanθ)/ρa

(R:斜距,θ:入射角,ρa:方位分辨率)

相位解缠:

将缠绕的相位(-π,π]恢复为绝对相位

常用算法:枝切法、最小费用流、Snaphu等

DInSAR:

经典差分干涉

适合单一形变事件监测(如地震)

PSInSAR:

永久散射体技术

利用稳定散射体(建筑物、岩石等)进行长期监测

时间序列分析

SBAS:

小基线集技术

适合分布式散射体

可处理低相干性区域

DSInSAR:

分布式散射体干涉

结合相位优化算法

地表形变监测:

地震同震形变(精度可达厘米级)

火山活动监测

地面沉降(如城市沉降、矿区沉降)

地形测绘:

全球DEM数据生产(如TanDEM-X任务)

冰川变化监测

基础设施监测:

大坝、桥梁稳定性评估

铁路、公路沉降监测

地质灾害预警:

滑坡体位移监测

矿山塌陷预警

失相干问题:

植被生长、地表变化导致信号失相干

解决方法:使用长波长(L/P波段)或优化时间间隔

大气影响:

大气水汽导致相位延迟

解决方法:使用大气模型校正或GPS数据辅助

数据处理复杂度:

大数据量处理(特别是时间序列分析)

高性能计算需求

公众号 扫码咨询

|

上海市闵行区中春路4999号莘庄商务楼1326室 |

|

service@covond.com |

|

www.covond.com |

|

交换机:18017588179(孙经理) 无人机:13311882358(孙总) |